新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症「5類」移行 ー 対策は個人の判断に委ねられます

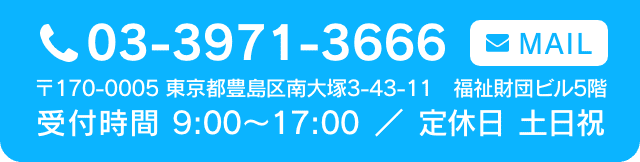

令和5年3月13日以降のマスクの着用について

<着用が効果的な場面>

〇高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面では、マスクの着用を推奨します。

・医療機関を受診する時

・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時

・通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(*)に乗車する時 (当面の取扱)

(*)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。

そのほか、

○新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

<症状がある場合など>

症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方、同居する家族に陽性となった方がいる方は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。通院などでやむを得えず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。

<医療機関や高齢者施設などの対応>

○高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者の方は、勤務中のマスクの着用を推奨しています。

※マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

[留意事項]

○子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要です。

○なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意をお願いします。

公共交通事業者に向けた「接遇ガイドライン」

(追補版)

ワクチン接種について

感染拡大防止へのお願い

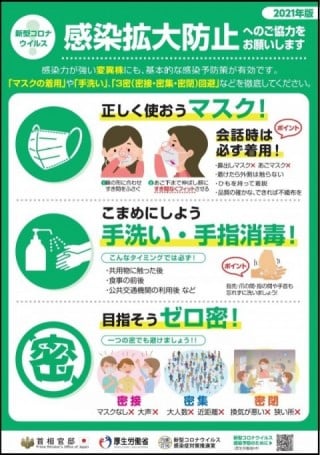

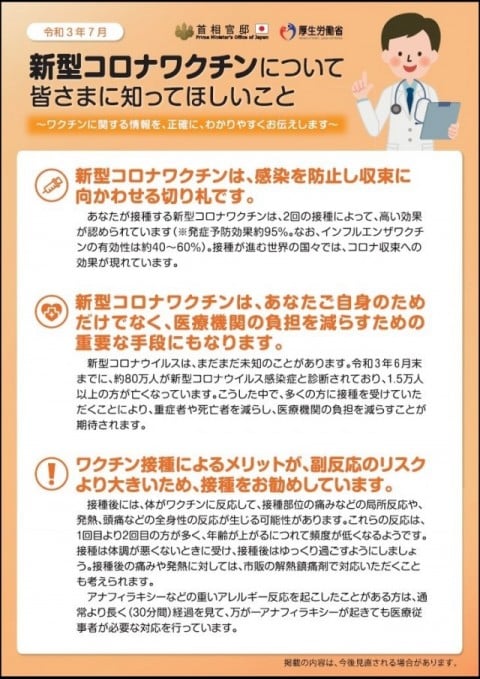

新型コロナワクチンについて知ってほしいこと(2021年7月版)

コロナ禍における子どもたちの生活

副会長 植 松 潤 治

今進められている新型コロナウイルスワクチン接種においては、当初一部の神経疾患や重症心身障害者などが基礎疾患対象者として優先接種が認められていましたが、全国肢体不自由児者父母の会連合会はじめ様々な障害者団体からの強い要望もあり、知的障害者や精神障害者も優先接種対象者に加えられました。このように、未知なる感染症対策とは言え、障害者が取りこぼされないように、声を出すことは重要であると改めて思い知らされました。

4月現在、65才以上の方を第一陣としてワクチン接種が開始されました。続いて、基礎疾患対象者、その後高齢者施設従事者等と接種が進みます。ワクチンの副作用として色々報告がされてきましたが、現在においては、重篤な副作用はなく、これまでの様々な予防接種同等の副作用レベルとあります。それ以上に、ワクチンの効果は大きくインフルエンザワクチンの2倍近くの有効性も報告されています。コロナ感染の終息には、集団免疫の獲得が必要と言われています。全世界の6割程度の人口に免疫が獲得できれば、免疫を持たない人であっても感染が成立しないというのが集団免疫の意味するところです。

ワクチン接種は、本人の感染を軽減すると同時に、ワクチンを打てない子どもたちの感染予防にもつながるのです。全世界の6割達成にはまだまだ時間がかかりますが、せめて日本国内だけでも国民6割の免疫獲得のための接種を行って頂きたいと願うところです。

新型コロナワクチン接種における障害児者への配慮に関する要望

この度の新型コロナワクチン接種にともない「新型コロナワクチン接種における障害児者への配慮に関する要望」を2月18日に田村憲久厚生労働大臣に提出いたしました。

令和3年2月18日

一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会

会 長 清 水 誠 一

副会長 石 橋 吉 章

副会長 植 松 潤 治

新型コロナワクチン接種における障害児者への配慮に関する要望

日頃、当会に対し多大なるご支援賜わりますことに感謝申し上げます。

新型コロナウイルスによる感染は令和3年になっても拡大傾向にあり、本年も「緊急事態宣言」が1月8日・13日に11都府県に発出され、当初1カ月の期間から3月8日まで更に延長され国民全体の行動責任と規範が求められております。

そのような状況にあって国内でも安全で有効な新型コロナウイルスワクチンが承認され、医療従事者等への接種が2月中旬から始められ、医療従事者等に続き高齢者、基礎疾患を有する方、障害者支援施設利用者の次にその従事者が位置付けられました。

私たち、47都道府県肢連父母の会では障害児・障害者の健康や精神状態を日々見守ってまいりました。 在宅や共同生活事業所、生活介護サービス利用者は家庭や入所施設で感染対策を十分配慮をもって生活しております。

この度の新型コロナワクチン接種において、障害児者並びに障害福祉サービス利用者及び従事者についても、高齢者と同様に接種を受けられますよう下記のように要望いたします。

記

1.接種順位の基本的考え方と具体的な範囲について(令和3年2月9日内閣官房厚生労働省発別紙)、基礎疾患を有する障害児者(16歳以上)の基礎体力の低下を鑑みて、それらの者を高齢者と同等とみなしてください。

2.ワクチンの安全性が保障され、16歳未満の児童にも接種可能とされた際には、基礎疾患を有する障害児(16歳未満)の基礎体力の低下を鑑みて、それらの者を高齢者と同等とみなしてください。

3.高齢者施設等の従事者とは、別紙で示された以下の施設で入居・居住される高齢者等の有無に関わらず全ての従事者としてください。

4.高齢者施設等の従事者に在宅介護提供者を含めてください。

5.基礎疾患を有する障害児者の基礎体力の低下を鑑みて、それらの者の家族・支援者への接種を進めてください。

| 新型コロナウイルスについての情報は適切に入手、ご確認ください |